Max Liebermann

(1847 - Berlin - 1935)

Die Blumenterrasse im Wannseegarten nach Nordwesten, 1917

Öl auf Karton, 64,5 x 81 cm

Signiert und datiert unten links M. Liebermann 17

Provenienz:

Ausführliche Provenienzrecherche durchgeführt von Dr. Vanessa Voigt, München

Lily Christiansen-Agoston (1894-1950), Berlin und Bad Aussee, Mitarbeiterin und langjährige Lebensgefährtin von Wolfgang Gurlitt, 1941/1942-1950;

Wolfgang Gurlitt, Bad Aussee, 1950;

Galerie Wilhelm Grosshenning, Düsseldorf;

Galerie Gans, München, 1959;

Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt, Inv. Nr. 83358721;

Privatsammlung, Deutschland.

Ausstellung:

Max Liebermann, Neue Galerie der Stadt Linz (heute Lentos), September/Oktober 1947, Kat. Nr. 148, mit Abb.;

Der Garten des Künstlers: zum Gemälde 'Die Blumenterrasse im Wannseegarten nach Nordwesten', Museum Georg Schäfer, Schweinfurt, 2001, Kat. Nr. 25, Abb. S. 30;

Im Garten von Max Liebermann, Hamburger Kunsthalle, Alte Nationalgalerie, Berlin, 2004/2005, Kat. Nr. 10, Abb. S. 91.

Literatur:

Matthias Eberle, Max Liebermann 1847-1935. Werkverzeichnis der Gemälde und Ölstudien, Bd. 2, München 1995, S. 933, Nr. 1917/10, Farbabb. S. 934;

Felicity Grobien, ‚„Magus aus dem Norden“ 1912-1932’, in Emil Nolde Retrospektive, Kat. Ausst., Städel Museum, Frankfurt am Main, München 2014, S. 165, Abb. 1.

ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet (Horace)

(Max Liebermann in einem Brief an Julius Elias, 11. Juli 1921)1

Dieses Zitat aus der 6. Ode von Horaz verdeutlicht, welch große Bedeutung die Sommerresidenz am Wannsee für Max Liebermann hatte. Hier holte er sich Anregung in der Natur und Erholung von der Großstadt. Die zahlreichen, aus wechselnden Blickpunkten aufgenommenen Ansichten des Gartens sind dafür lebendiger Beweis.

Im Jahr 1909 erwarb Liebermann in der Villenkolonie Alsen eines der letzten freien Wassergrundstücke am Wannsee und beauftragte Paul den Architekten Otto Baumgarten mit dem Bau eines Sommersitzes. Die Familie Liebermann bezog das Haus im Juli 1910 und verbrachte fortan die Sommermonate am Wannsee. Bis zum Ende seines Lebens blieben dieses Haus, sein Garten und die Familie seine bevorzugten Sujets.

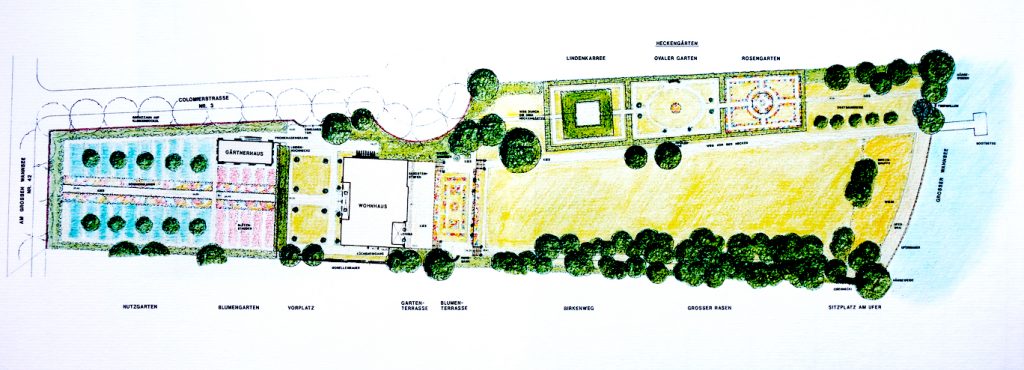

Der Garten wurde von dem Landschaftsarchitekten Alfred Brodersen nach Ideen von Liebermann und dem Hamburger Museumsdirektor und Gartenreformer Alfred Lichtwark gestaltet (Abb. 1). Auf dem 7.000 Quadratmeter großen, lang gestreckten Grundstück entstand eine Anordnung unterschiedlicher Gartenräume: ein Bauerngarten mit üppigen Staudenbeeten, ein Nutzgarten, drei Heckengärten, der Birkenweg, die sich bis zum Ufer erstreckende Rasenfläche und eine Blumenterrasse.

Eine herausgehobene Rolle nimmt jene Gruppe der Darstellungen der Blumenterrasse ein, welche das Haus mit der Rasenfläche verband. Jedes dieser Werke akzentuiert das Motiv neu, Standpunkt, Blickwinkel und Ausschnitt verändern sich. Sie alle sind individuelle Werke, keine Wiederholungen.

Auf dem vorzustellenden Gemälde aus dem Jahr 1917 schweift der Blick über die blauen und gelben Blumenbeete. Liebermann ließ sie alljährlich im Frühjahr mit Stiefmütterchen in den Farben Gelb und Blau bepflanzen. Die geometrisch angelegten Beete, die geraden Wege und die Terrassenmauer erzeugen eine starke Räumlichkeit. Der angeschnittene, schräge Baumstamm am linken Bildrand kreuzt die Fenstertüren im Erdgeschoss der Villa und bildet einen reizvollen kompositorischen Gegenpol zu den diagonal verlaufenden Wegen. Rechts, vor blühendem Flieder, erkennt man den Fischotterbrunnen von August Gaul, ein Geschenk des Malers an seine Frau Martha im Jahr1909.

Zwei motivisch verwandte Gemälde entstanden ein Jahr zuvor (Eberle 1916/18 und 1916/19)2. Auch hier war Liebermann um Differenzierung bemüht und wählt dementsprechend variierende Ausschnitte und Standpunkte. Die Gemälde sind auch durch ihre Farbigkeit unterschieden. Die den Blumen auf der Terrassenmauer zugewandte Person in unserem Gemälde, fehlt den beiden früheren Fassungen.

Das Gemälde zeichnet sich durch einen pastosen freien Pinselduktus aus, vor allem bei der Wiedergabe der Blumen und Büsche. Liebermann war nicht an einer botanisch präzisen Darstellung interessiert. Dennoch bleibt die Wiedergabe einer präzisen Erfassung der Form verpflichtet. Liebermann malte die Bilder in seinem Garten en plein-air, stets bei Sonnenschein: Sobald das Wetter Einem wieder das Arbeiten im Freien erlaubt, fange ich ein neues Bild an [...].3 Anders als Claude Monet interessierte sich Liebermann nicht so sehr für den Wechsel von Tages- und Jahreszeiten, sondern stellte die Natur in ihrer Vielfalt und Farbigkeit dar.

1 Jeder Winkel lächelt mir vor allen (anderen) auf der Erde zu. Zitiert nach Jenns Eric Howoldt, ‚Die Gartenbilder und ihr zeitgeschichtlicher Hintergrund’, in Im Garten von Max Liebermann, Hamburger Kunsthalle, Alte Nationalgalerie, Berlin 2004/2005, S. 11.

2 Vgl. Matthias Eberle, Max Liebermann 1847-1935. Werkverzeichnis der Gemälde und Ölstudien, Bd. 2, München 1995, Nr. 1916/18 und 1916/19:

- Max Liebermann, Die Blumenterrasse im Wannseegarten nach Nordwesten, 1916, Öl auf Leinwand, 58,4 x 89,4 cm, signiert und datiert unten rechts M Liebermann 1916., Standort unbekannt.

- Max Liebermann, Die Blumenterrasse im Wannseegarten nach Nordwesten, 1915/16, Öl auf Leinwand, 59,5 x 89,5 cm, signiert unten links M Liebermann 1916, Dübi-Müller- Stiftung, Kunstmuseum Solothurn, Inv. Nr. C 80.20.

3 Zitiert nach Stephanie Ritze, ‚Die Blumenterrasse’, in Im Garten von Max Liebermann, op. cit.,

S. 88.